「えっ、さっきまで1位だった人が負けちゃったの?」フルスペックの自民党総裁選を見ていて、こんな驚きを感じた経験はありませんか?

実は、これが「決選投票制度」の面白いところなんです。

前回の派閥政治の記事では人間関係重視の政治について書きましたが、今回は総裁選の仕組み自体に注目してみましょう。

元教師のなおじが、この複雑で奥深いシステムを分かりやすく紐解いてみます。

決選投票って何?|クラス委員長選挙と同じ仕組み

基本ルールはシンプル

決選投票とは、1回目の投票で過半数を獲得する人がいない場合に行う、上位2人による最終決戦のこと。

1回目投票の票数:

- 国会議員票:295票

- 党員票:295票

- 合計:590票(過半数は296票)

決選投票の票数:

- 国会議員票:295票

- 都道府県連票:47票

- 合計:342票(過半数は172票)

教師時代のクラス委員長選挙でも、まったく同じことをやっていました。

3人の候補者がいて誰も過半数を取れない時、上位2人で決選投票。基本的な考え方は一緒なんですよね。

なぜ「過半数」にこだわるのか

民主主義の大原則として、リーダーは半数以上の支持を得るべきという考えがあるからです。

例えば5人候補者がいて、トップが30%の票しか取れなかったとします。

すると、残り70%の人は「別の人がいい」と思っていることになりますよね。

これでは「本当にみんなの代表?」という疑問が生まれちゃいます。

過去の「大逆転劇」を振り返ってみよう

2012年:石破さんから安倍さんへの大どんでん返し

1回目の結果:

- 石破茂氏:34%(堂々の1位)

- 安倍晋三氏:26%(2位)

決選投票の結果:

- 安倍晋三氏:過半数で勝利

- 石破茂氏:まさかの逆転負け

この時の逆転劇は本当に驚きでした。

1回目でバラバラだった票が、決選投票では安倍さんに集中。

これぞ派閥政治の力学を象徴する出来事でしたね。

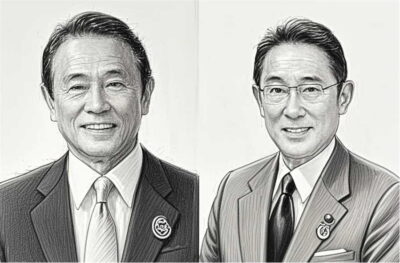

2021年:岸田さんが河野さんを振り切った勝負

1回目:河野太郎さんが首位

決選投票:岸田文雄さんが逆転勝利

この時も、1回目で他の候補者に票を入れた人たちの「行き先」が勝敗を分けました。

2024年:石破さん、12年ぶりの雪辱

最新の総裁選では、石破茂さんが高市早苗さんを決選投票で破り、ついに念願を果たしたわけです。

12年前のリベンジを見事に達成した形ですね。

決選投票制度の「いいところ」|なぜこの仕組みなの?

本当の意味での「過半数支持」が得られる

最大のメリットは、選ばれたリーダーが確実に半数以上の支持を得ていることです。

これで政治的な正統性がしっかり担保されるんですね。

みんなが納得しやすい政策になりやすい

決選投票があると分かっていれば、候補者はより多くの人から支持される政策を考えなければいけません。

極端すぎる主張より、バランスの取れた提案が評価されやすくなります。

協調と妥協の文化が育つ

1回目で負けた候補者の支持者をどう取り込むか。

これが重要になるため、お互いに歩み寄る姿勢が生まれやすくなります。

政治の安定にはプラスでしょう。

有権者にとって分かりやすい選択

候補者が何人いても、最終的には2人の選択。

「AさんかBさんか」というシンプルな判断になるため、迷いが少なくなりますね。

決選投票制度の「困ったところ」|見逃せない問題点

派閥の影響力が強くなりすぎる

決選投票では派閥の動きが結果を大きく左右するため、政策の中身より人間関係が重視されがち。

前回の派閥政治の記事で書いた問題が、より鮮明に現れてしまうんです。

「キングメーカー」の誕生

1回目で敗退した候補者や派閥が「王様を決める人」として絶大な力を持ってしまいます。

表向きの民主的選択というより、裏での取引が結果を左右することも珍しくありません。

政策論争が置き去りになる現実

決選投票を見据えた政治的駆け引きばかりがクローズアップされ、本当に大切な政策の議論が後回しになってしまうことも。

有権者が知りたい情報がなかなか出てこない状況は困りものですよね。

時間もお金もかかる問題

決選投票を実施するには、追加の時間とコストが必要です。

特に全国の党員に再投票してもらう場合、かなりの負担になります。

世界の選挙制度と比べてみると

フランス:国民みんなで決選投票

フランスの大統領選では、国民全体で決選投票を行います。

政党内の選挙ではなく、全国民が参加するので、より民主的といえるかもしれません。

アメリカ:予備選挙で事実上の絞り込み

アメリカでは直接的な決選投票はありませんが、予備選挙の段階で候補者を絞り込む仕組みがあります。

普通の人から見た決選投票の問題点

「密室政治」になりやすい構造

決選投票では水面下での交渉が重要になるため、何がどう決まったのか見えにくい政治になりがち。

特に、昔ながらの男性中心のネットワークに参加しにくい人たちにとっては不透明すぎる部分があります。

生活に関わる政策が軽視される傾向

子育て支援や働き方改革など、日常生活に直結する政策よりも、派閥の都合が優先されてしまう可能性があります。

これでは、普通に暮らしている人の実感とかけ離れた政治になってしまいますよね。

元教師なおじの経験から思うこと

「説明する責任」の大切さ

40年間教壇に立った経験から痛感するのは、「なぜそうなるのか」をきちんと説明する責任の重要さです。

生徒に何かを教える時、必ず理由を説明しなければいけません。

「先生が言うから」だけでは納得してもらえませんからね。政治も同じはず。

派閥の都合ではなく、政策の合理性で勝負してほしいものです。

理想的な制度改革への提案

完全に派閥などをなくすのは現実には難しいかもしれません。

でも、以下のような改善なら可能なはずです:

透明性アップの取り組み:

- 政策決定プロセスの見える化

- 政治資金の流れを分かりやすく公開

- 人事の理由を合理的に説明する義務化

政策重視の環境づくり:

- 政策討論の機会をもっと増やす

- 有権者への説明責任をしっかり果たす

- 結果への責任を明確にする

多様性の推進:

- 女性政治家の参加促進

- 若い世代へのチャンス拡大

- 様々な経歴の人が政治に参加できる仕組み

決選投票制度の未来|どう改善していくべきか

デジタル技術で効率化

党員投票をオンライン化すれば、決選投票の時間とコストを大幅削減できます。

ただし、セキュリティ面での課題もあるので、慎重な検討が必要ですね。

党員の声をもっと反映

現在の制度では国会議員の影響力が強すぎるという指摘もあります。

一般党員の意見をより重視できる仕組みを検討する価値があるでしょう。

政策論争を活発にする工夫

決選投票前の政策討論会を充実させるなど、人間関係だけでなく政策の中身でも競える環境づくりが重要。

まとめ|完璧じゃないけど大切な民主主義の装置

決選投票制度には確かに問題もありますが、民主主義の基本である過半数支持を確保する重要な仕組みでもあります。

教師時代、よく生徒たちに「完璧な制度なんてない。大切なのは、常により良い方法を考え続けること」と話していました。

政治の制度も全く同じだと思います。

問題があるからといって制度を捨てるのではなく、透明性を高め、政策重視の文化を育てることで、より良い民主主義を作っていけるはずです。

前回の派閥政治の記事でも書いたように、最終的に大切なのは「私たちの暮らしが良くなるかどうか」。

決選投票制度も、その目標に向けて改善し続けるべき制度の一つなんですね。

政治は難しそうに見えても、結局は私たちの日常生活に直結する大切な問題。

だからこそ、制度の仕組みを理解して、より良い方向に向かうよう関心を持ち続けていきたいものです。

※この記事は公開情報をもとに作成しており、特定の政党や候補者を支持・批判するものではありません。