自民党総裁選における麻生・岸田両氏の影響力が決選投票の鍵を握る状況が明らかになっています。

読売新聞の報道によると、両氏への候補者の「詣で」が相次いでおり、党内の権力構造の複雑さを浮き彫りにしています。

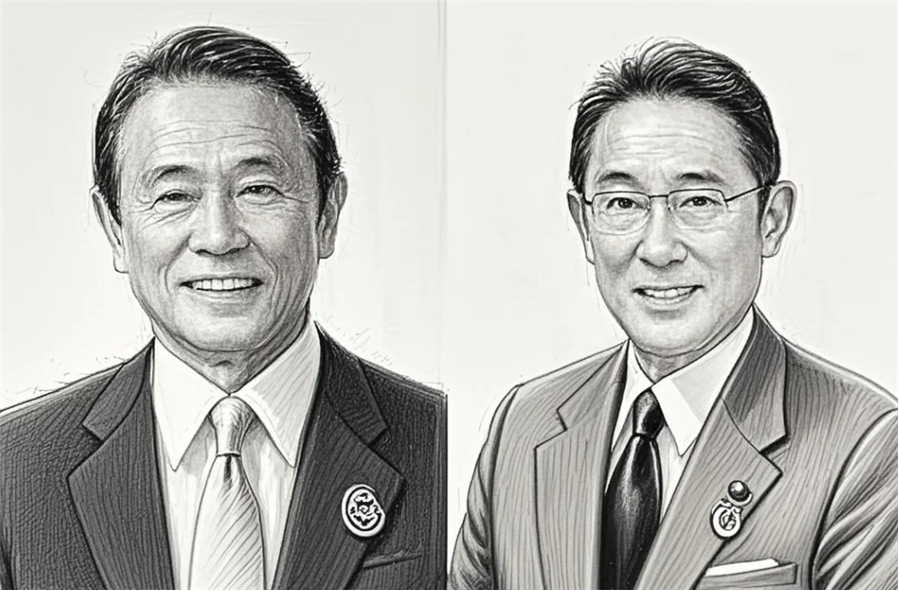

麻生・岸田両氏が握るキャスティングボート

自民党総裁選において、麻生太郎最高顧問と岸田文雄前首相の動向が注目を集めているのは偶然ではありません。

麻生氏は党内で唯一残る麻生派(43人)を束ね、岸田氏が率いた旧岸田派も一定のまとまりを維持しているからです。

麻生氏は「それぞれで頑張ればいい」と表明している岸田氏とは対照的に、具体的な対応方針を明確にしていません。

しかし、この状況こそが各候補者にとって不透明感を増す要因となっており、決選投票を見据えた駆け引きが激化している背景があります。

候補者たちの接近戦術

読売新聞によると、麻生氏の事務所には12日に茂木敏充前幹事長と小林鷹之元経済安保相がそれぞれ足を運んだとされています。

また、岸田氏も8日以降、林芳正官房長官、高市早苗前経済安全保障相、小林氏の3氏と面会している状況です。

小泉進次郎農相も18日に両氏への挨拶を予定しており、各候補者が両氏の意向を探る動きが活発化していることが伺えます。

これは昨年の総裁選で両氏が決選投票で票を動かした経緯があることも影響しているでしょう。

派閥政治の現実と批判的視点

しかし、この状況には批判的な見方も必要です。

派閥の領袖への「詣で」は、政策論争よりも人間関係や権力構造を重視する古い政治スタイルの表れとも言えるのではないでしょうか。

国民が期待するのは、真の政策論争と国家課題への具体的な解決策です。

候補者たちが派閥の領袖への挨拶回りに時間を費やしている間に、経済対策や外交課題について深い議論が行われているかは疑問が残ります。

決選投票がもたらす影響

麻生派中堅議員の「次の政権を中心で支える形にしないといけない」との発言からも分かるように、両氏の判断は新執行部での影響力保持を念頭に置いたものとなる可能性があります。

数十票をまとめて動かすことができれば、確実に総裁選の結果を左右できるため、候補者たちとしても無視できない存在なのは事実でしょう。

しかし、こうした状況が国民の政治への信頼にどのような影響を与えるかも考慮すべき点です。

今後の展望

石破茂首相との会談で小泉農相が防災庁設置やコメ増産政策の継承を表明するなど、政策面での議論も始まっています。

麻生・岸田両氏がどのような基準で最終判断を下すのか、政策重視なのか人間関係重視なのかが注目されます。

元教師の立場から見ると、リーダーシップとは本来、周囲への配慮と同時に明確なビジョンの提示が求められるものです。

両氏には党内融和だけでなく、国民に向けた説得力ある判断を期待したいところです。

※本記事は読売新聞等の公開情報をもとに作成しており、事実と分析を明確に区別して記載しています。

関連ブログ

- 自民党総裁選・各候補者の政策比較:各候補者の具体的な政策の違いや特徴をより詳しく解説

- 派閥政治の功罪・現代日本政治への影響:派閥システムが現代政治に与える影響について、歴史的背景と現状分析を求める読者の皆さんに

- 決選投票制度のメリット・デメリット分析:総裁選の仕組み自体への関心や、決選投票が政治に与える影響について deeper な理解を求める読者に向けて