追加記事(2025年10月31日執筆)

積丹町の猟友会出動拒否問題は、ついに町全体を巻き込む事態へと発展しました。

町議会では10月下旬、経緯と責任の所在を明らかにするため「ヒグマ対応特別委員会」が設置されました。

委員会は副議長の発言内容や、行政の情報共有体制に問題がなかったかを検証する方針です。

今後、関係者の証言をもとに数回の聞き取りが行われる予定で、結果は11月議会で報告される見通しです。

一方、住民の間では「早く猟友会との関係を修復してほしい」という声が高まり、町役場前では有志による署名活動が始まりました。

署名にはわずか数日で300人以上が参加し、「ハンターの皆さんを尊重し、安全な積丹を取り戻してほしい」と訴えています。

この動きは近隣町村にも広がりを見せています。

北海道庁も問題の長期化を懸念し、積丹町への支援を呼びかけました。

道庁は猟友会の報酬格差や安全装備への補助制度を全道規模で見直す方向で検討を進めています。

現場の声を反映させた制度改正へ踏み出すきっかけになるか、注目が集まっています。

町の広報担当者は「信頼の修復には時間が必要だが、町として真摯に受け止めている」と説明。

現場と行政、そして住民が再び同じ方向を見つめるための一歩が問われています。

元ブログ:積丹町・猟友会出動拒否の理由とは?町議トラブルの真相

こんにちは、なおじです。

北海道積丹町で、猟友会が1カ月も出動を拒否しています。

なぜこんなことになったのか。

きっかけは、たった一人の町議の「ある発言」だったといいます。

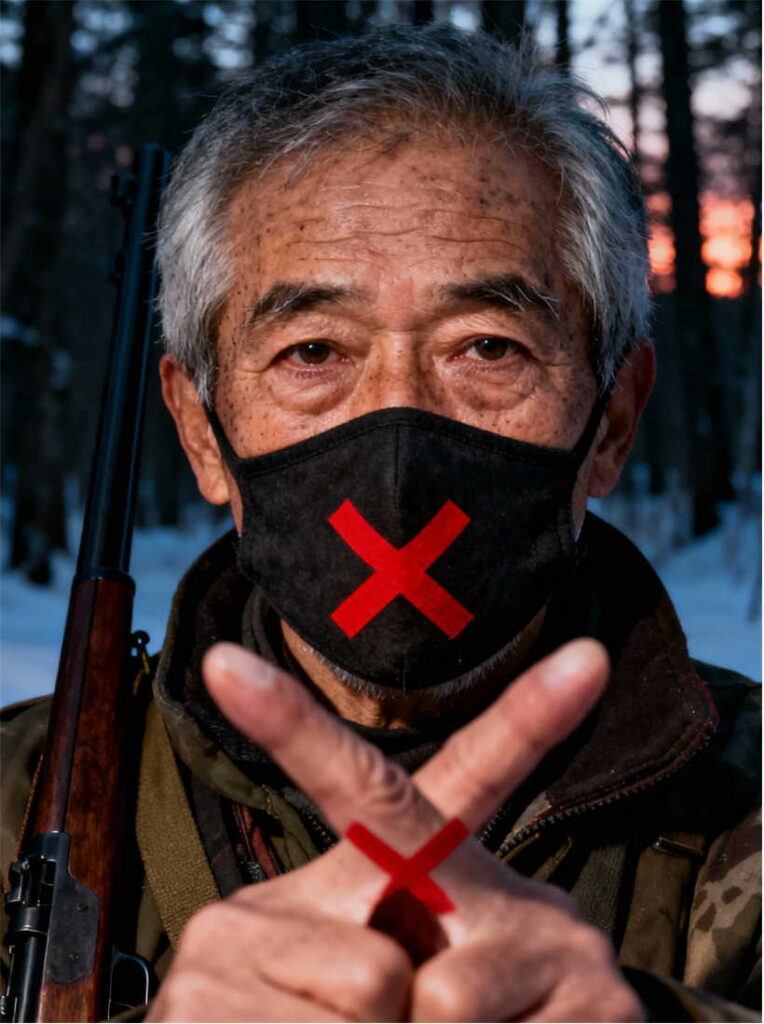

体重284キロの巨大ヒグマを前に、命がけで駆除に挑むハンターたち。

そこに響いた「辞めさせてやる」という言葉。

もしこれが本当なら、いったい誰が誰を守るための仕組みなのか、わからなくなってしまいますよね。

でも実は、この問題の本質はもっと深いところにあるんです。

報酬の低さ、高齢化、そして行政の情報隠し。

積丹町で起きていることは、日本中の地方が抱える「矛盾の縮図」かもしれません。

この記事でわかること:

- 猟友会が出動拒否に至った経緯と町議との対立の真相

- 日本各地で起きている猟友会の報酬問題と自治体の対応格差

- 住民の不安と行政の情報共有不足が招いた信頼の崩壊

284キロのヒグマが引き起こした対立

事件が起きたのは、2025年9月27日のことでした。

積丹町議会の副議長、海田一時氏(74歳)の自宅裏に設置された箱罠に、巨大なヒグマがかかったんです。

体重はなんと284キロ。

これ、成人男性4人分以上の重さですよ。

駆除のため現場に駆けつけた猟友会のハンターが、現場にいた人物に「誰ですか」と尋ねました。

すると相手は「誰にモノを言ってるか」と応じたといいます。

その人物こそ、副議長本人でした。

ハンターは安全確保のため、副議長に現場から離れるよう促しました。

これ、当然の対応ですよね。

284キロのクマ相手に、一歩間違えば命に関わるんですから。

ところが副議長は激昂。

関係者の証言によれば、こんな発言をしたとされています。

「こんなに人数が必要なのか」

「金貰えるからだろ」

「俺にそんなことするなら駆除もさせないようにするし、議会で予算も減らすからな」

「辞めさせてやる」。

ただし、副議長本人はHTBの取材に対し、こう反論しています。

「『何で急に撃つんだ』『こんなに人数いるのか』という話はしたが、『辞めさせてやる』とは言っていない」「一町議がそんな力を持っているわけがない」。

真実はどこにあるのか。

それは当事者にしかわかりません。

でも、翌9月28日から積丹町の猟友会は出動を拒否し、約1カ月経った今もその状態が続いているんです。

命がけで日当8500円という現実

なぜ猟友会はここまで強硬な姿勢を取るのか。

実は、この問題の背景には構造的な問題があります。

それが報酬の低さです。

北海道奈井江町の事例を見てみましょう。

猟友会への日当は8500円、発砲した場合でも1万300円。

一方、札幌市では出動1回で約2万5000円、捕獲した場合は約3万6000円が支払われています。

この格差、どう思いますか?

しかも、大日本猟友会の公式サイトでも指摘されているように、有害鳥獣駆除は「半ばボランティア的な協力」として実施されているんです。

ハンターたちは、ガソリン代や装備費、さらに命の危険を背負いながら、わずかな報酬で地域の安全を守っている。

近年はウクライナ情勢の影響で銃弾の価格が高騰しており、クマ駆除に使われるハーフライフル銃の弾は特に高価です。

経済的な負担も増す一方。

そんな中で「金貰えるからだろ」と言われたら、どう感じるでしょうか。

さらに深刻なのが、猟友会の高齢化と人手不足です。

北海道猟友会全体では、2024年11月にヒグマ駆除の要請を原則拒否する方針を検討する事態にまで発展しました。

砂川市での駆除活動中、発砲した弾が建物に当たる危険性があったとして、ハンターの猟銃所持許可が取り消されたことが背景にあります。

「こんなんじゃ、今後、駆除なんてできない」。

道内のハンターたちから、怒りの声が上がっているんです。

町は何を隠していたのか

積丹町では、猟友会の出動拒否から1カ月が経過しました。

クマの出没が相次ぐ中、駆除が行われない状況に住民は不安を募らせています。

ある町民は「気持ち的にも不安。ハンターが出動してくれないなら、警察のピストルでは対応できないのか」と訴えます。

この間、町は何をしていたのか。

実は、町は猟友会が出動拒否している詳しい状況を、町民や議会に伝えていなかったことがHTBの取材で判明したんです。

町議からは「情報提供がまずは大事」と、行政の対応を問題視する声が上がっています。

町は議会への説明不足について「事実関係の把握に時間がかかり、報告すべきか判断に迷った」と釈明。

でも、住民の安全に関わる重大事なのに、なぜ迷う必要があるんでしょうか。

しかも、緊急時の猟友会対応も「してもらえるか分からない」としており、住民の不安に終わりが見えない状況が続いています。

35年間教師を務めた私が思うこと

35年間、社会科教師として生きてきた私から見ると、この問題は地方自治そのものを問うています。

町議という公職にある者が、住民の安全を守る活動に携わる人々に対して、どのような態度を取るべきだったのか。

たとえ副議長の発言が誤解だったとしても、猟友会との信頼関係を損ねた責任は重いでしょう。

また、猟友会への適正な報酬と社会的評価の確立も、地方行政が早急に取り組むべき課題です。

命がけのボランティアに頼り続ける構造は、もはや限界に来ています。

住民の安全と、猟友会の尊厳。

この両方を守る制度設計が、今こそ求められているのでは。

よくある質問

Q:積丹町の猟友会はいつから出動拒否しているの?

A:2025年9月28日から約1カ月間、出動を拒否しています。

Q:副議長は何と発言したの?

A:関係者の証言では「辞めさせてやる」「予算を減らすからな」などの発言があったとされていますが、副議長本人は「辞めさせてやる」とは言っていないと否定しています。

Q:猟友会の報酬はいくらなの?

A:自治体によって異なります。北海道奈井江町では日当8500円ですが、札幌市では出動1回で約2万5000円、捕獲すると約3万6000円が支払われます。

Q:なぜハンターは副議長に離れるよう求めたの?

A:284キロの巨大なヒグマの駆除は命に関わる危険な作業であり、安全確保のため現場から離れてもらう必要があったからです。

Q:今後、積丹町のクマ駆除はどうなるの?

A:現時点では猟友会との関係修復が最優先課題です。信頼関係が回復しない限り、住民の不安は続くでしょう。

まとめ

積丹町の猟友会出動拒否問題は、単なる個人間のトラブルではありません。

報酬の低さ、猟友会の高齢化、そして行政の情報共有不足という3つの構造的問題が重なり合った結果なんです。

地方自治体と猟友会の信頼関係を再構築し、命がけで住民を守る人々に敬意と適正な報酬を提供する仕組みづくりが、今こそ求められています。

これは積丹町だけの問題じゃない。

日本中の地方が抱える、深刻な課題です。