こんにちは、なおじです。

「非核三原則は邪魔」――この発言だけを切り取ると、まるで平和を軽視しているかのように聞こえるかもしれません。

しかし、C国の核弾頭が年間100発ペースで増強され、北朝鮮の核ミサイルが日本を射程に収める現実の中で、本当に「議論すらタブー」にしていていいのでしょうか。

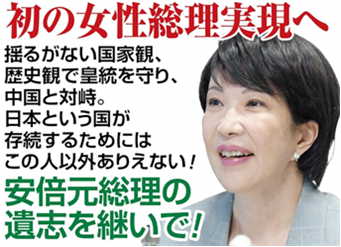

実は、この問題提起は高市早苗首相だけでなく、石破茂元防衛相(当時)や元国家安全保障局次長らも指摘してきた、日本の安全保障の「矛盾」なのです。

本記事では、高市首相の編著『国力研究』で明かされた非核三原則見直し論の全容、安全保障専門家たちが指摘する論理的根拠、そして志位和夫共産党議長の批判が抱える構造的矛盾について、感情論を排して冷静に分析します。

高市早苗首相が『国力研究』で提起した非核三原則の論点

高市早苗首相は、2024年9月に出版した編著『国力研究』(産経新聞出版)の中で、非核三原則をめぐる日本の安全保障政策の「構造的矛盾」を指摘していました。

2022年12月に閣議決定された安保3文書の策定過程で、高市氏は「非核三原則を堅持する」という文言の削除を要請していたことを自ら明かしています。

高市氏の論理構成

高市氏の主張の核心は、以下の3点です。

主張のポイント

- 日米同盟における「拡大抑止(核の傘)」と「持ち込ませず」の原則は論理的に矛盾する

- 「持たず」「作らず」は引き続き堅持すべきだが、「持ち込ませず」は再考が必要

- 「国民の命か、非核三原則か」という究極の選択を迫られた場合、原則が「邪魔になる」可能性がある

結果として、当時の岸田内閣では高市氏の要請は採用されず、国家安全保障戦略には「平和国家として…非核三原則を堅持するとの基本方針は今後も変わらない」と明記されました。

高市氏は同書で「私の担務外事項でもあり、要望は叶いませんでした」「今も残念に思っています」と述懐しています。

非核三原則とは――その歴史的背景

非核三原則を改めて整理しておきましょう。

1967年、佐藤栄作首相が国会で表明し、1971年に衆議院で決議された「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という3つの原則です。

唯一の戦争被爆国である日本が、平和国家としての基本姿勢を示すものとして、長く国是とされてきました。

非核三原則の内容

- 持たず:日本は核兵器を保有しない

- 作らず:日本は核兵器を製造しない

- 持ち込ませず:米軍による核兵器の日本への持ち込みを認めない

この原則が成立した背景には、1960年代の沖縄返還交渉や小笠原諸島の本土復帰があります。

当時、これらの地域に配備されていたと推定される核兵器が本土復帰後も残るのではないかと国会で厳しく問われ、政府が「持ち込まない」と明言したのです。

安全保障専門家も指摘する「構造的矛盾」

重要なのは、非核三原則の見直し論は高市氏個人の主張ではなく、複数の安全保障専門家が長年指摘してきた問題だという点です。

石破茂元防衛相の問題提起

石破茂元防衛相は、2017年11月号の『中央公論』で次のように述べています。

日本が「非核三原則」を国是としながらも、「核については『議論もせず』も加わって、いわば四原則でやってきた」と指摘しました。

北朝鮮情勢などを踏まえ、米国の「核の傘」が十分に機能するのかを再検討すべきだとし、「持ち込ませず」については、米軍基地への核ミサイル配備や「ニュークリア・シェアリング(核共有)」まで含めた議論が必要だと主張しているのです。

元政府・自衛隊高官による提言

2025年6月、兼原信克元国家安全保障局次長、山崎幸二前統合幕僚長、河野克俊元統合幕僚長、武居智久元海上幕僚長らが連名で提言を発表しました。

この提言では、米国の核兵器による抑止力を高めるため、非核三原則の一部見直しや「核共有」の必要性を提起しています。

米有識者との議論を踏まえたもので、日本の安全保障政策の実効性を高める観点からの問題提起です。

米国の軍事専門家の見解

米国の中国軍事研究で知られるトシ・ヨシハラ氏は、2025年10月の産経新聞のインタビューで「日本の独自の核武装論も理解できる」と発言しました。

中国による中距離核ミサイルの増強で、米国が日本を守る「核の傘」が揺らぐ危険性を指摘したものです。

厳しさを増す東アジアの核脅威――非核三原則見直し論の背景

では、なぜ今、安全保障専門家たちがこうした問題提起をしているのでしょうか。

その背景には、東アジアの安全保障環境の急激な悪化があります。

中国の核軍拡

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所の2025年版報告書によれば、中国が保有する核弾頭の数は2024年1月の500発から2025年1月には600発に増加しているのです。

中国は2023年から年間80〜100発の核弾頭を新たに製造するようになり、世界の核保有国9カ国の中で最も急速に核戦力を拡大しています。

米国防総省も、2030年までに中国の核弾頭保有数は1000発を上回る見込みだと発表しています。

ちなみに、現在の米国の核弾頭数は約3700発です。

中国は核兵器保有について「自衛のための最小限の抑止」と主張していますが、近年の増強ペースは「最小限」を明らかに超えています。

北朝鮮の核開発

北朝鮮は2003年にNPT(核兵器不拡散条約)からの脱退を表明し、2006年から2017年まで6回の核実験を実施しました。

すでに日本全土が射程に入る中距離弾道ミサイルを保有しており、核弾頭の小型化も進んでいるとされます。

日米の対応――拡大抑止ガイドラインの策定

こうした状況を受け、日米両政府は2024年12月27日、米国が核を含む戦力で日本を防衛する「拡大抑止」に関する初のガイドライン(指針)を策定しました。

石破茂首相(当時)が「米国の拡大抑止の信頼性をこれまで以上に強化させる」と指示したことを受けたものです。

この動きは、日本政府も安全保障環境の厳しさを認識し、実効的な抑止力の強化を模索していることを示しています。